06.60.16.94.01 |E-Mail

L'Histoire de l'Imprimerie : Des Origines à l'Ère Numérique

Des caractères mobiles de Gutenberg à l'offset et à l'impression numérique, les techniques d'impression n'ont cessé d'évoluer. Cet aperçu retrace les principales innovations qui ont façonné l'industrie graphique, en mettant en lumière les défis et les perspectives de chaque époque.

I. Les premières formes d'impression : de la gravure sur bois à l'estampage (Chine, Égypte, etc.)

L'idée de reproduire des images ou des textes en les imprimant remonte à l'Antiquité, bien avant l'invention de l'imprimerie moderne. Deux techniques principales se sont développées : l'estampage et la gravure, dont la xylographie (gravure sur bois) est une forme particulière.

L'estampage et la gravure : des techniques ancestrales

Principes généraux

L'estampage, technique d'impression ancestrale, repose sur le transfert d'un motif par pression. Une matière colorante, telle que l'encre ou la peinture, est appliquée sur une surface en relief, appelée matrice. Cette matrice est ensuite pressée contre un support varié, allant du papyrus au tissu en passant par l'argile, pour y déposer l'empreinte colorée. À l'inverse, la gravure consiste à creuser la matière de la matrice, créant ainsi des creux qui ne retiendront pas l'encre. Seuls les traits en relief, épargnés par le travail de creusement, seront encrés et donc imprimés sur le support lors de la pression.

Utilisation en Égypte

Dans l'Égypte antique, l'estampage, technique décorative répandue, embellissait les textiles et les murs grâce à l'emploi de sceaux cylindriques. Ces sceaux, finement gravés dans la pierre ou l'argile, étaient roulés sur la surface à orner, y imprimant leur motif en continu. Outre leur fonction esthétique, ces mêmes sceaux jouaient un rôle essentiel dans l'authentification des documents officiels, servant de signature ou de marque distinctive. Parallèlement, la gravure en relief, autre technique maîtrisée, était privilégiée pour la réalisation des hiéroglyphes monumentaux, assurant la pérennité des textes sacrés et des récits historiques gravés dans la pierre.

Autres civilisations

L'art de l'estampage et de la gravure ne se limitait pas à l'Égypte antique ; des pratiques similaires florissaient dans d'autres civilisations anciennes. En Mésopotamie, l'utilisation de sceaux-cylindres, gravés en creux, permettait d'imprimer des motifs complexes sur l'argile fraîche, servant à marquer la propriété ou à authentifier des documents. Parallèlement, en Inde, des techniques d'impression textile se développaient, employant des blocs de bois sculptés pour appliquer des teintures et des motifs sur les tissus. Ces pratiques témoignent d'une ingéniosité partagée à travers le monde antique pour reproduire des images et décorer divers supports, adaptant les techniques aux matériaux et aux besoins locaux. Ces échanges et développements parallèles soulignent l'importance de ces techniques dans l'histoire de l'art et de la communication.

La xylographie en Chine : une avancée majeure

Origines et développement

La xylographie, ou gravure sur bois, est apparue en Chine entre le IIe et le VIIe siècle. Elle consistait à graver une image ou un texte sur une planche de bois, puis à encrer les parties en relief et à presser la planche contre une feuille de papier ou de tissu.

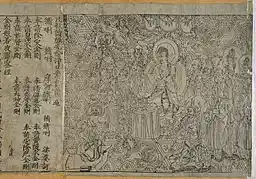

Le Sutra du Diamant

Daté de 868 ap. J.-C., le Sutra du Diamant est considéré comme le plus ancien livre imprimé connu. Il témoigne de la maîtrise de la xylographie à cette époque. Ce texte bouddhiste, retrouvé dans les grottes de Dunhuang, est un rouleau de plusieurs mètres de long imprimé à partir de planches de bois gravées.

Applications multiples

Outre les textes religieux, la xylographie a été utilisée en Chine pour imprimer des cartes à jouer, des calendriers, des images populaires et des manuels techniques.

Diffusion et limites de ces techniques primitives

Diffusion géographique

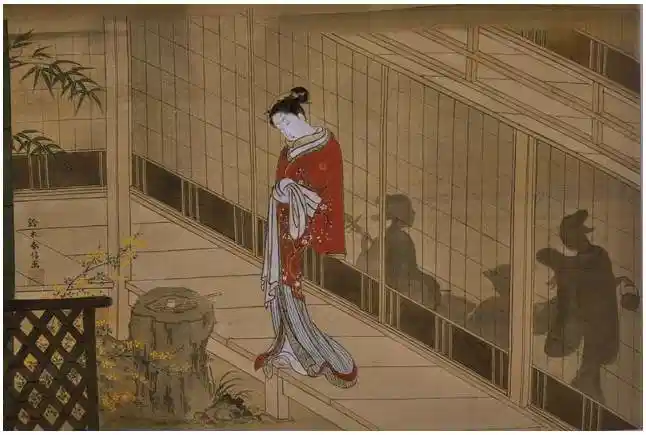

Ensaki bijin-zu (婦人像), réalisée par Suzuki Harunobu

La xylographie, née en Chine, a rayonné à travers l'Asie, trouvant un terrain fertile en Corée et au Japon. Dans l'archipel nippon, elle a atteint un sommet artistique avec l'ukiyo-e, ces célèbres estampes japonaises aux motifs variés et aux couleurs vibrantes. Par les routes commerciales, cette technique a traversé les continents pour atteindre l'Europe au Moyen Âge. L'arrivée de la xylographie en Occident a marqué un tournant dans la diffusion des images et des textes, préparant le terrain à l'invention de l'imprimerie à caractères mobiles. Ce voyage de la xylographie témoigne des échanges culturels et technologiques entre l'Orient et l'Occident.

Limites techniques

Malgré leur rôle pionnier dans la reproduction, les techniques d'estampage et de gravure traditionnelles souffraient de limitations notables. La gravure des matrices, notamment sur bois, exigeait un travail manuel considérable, long et précis, réservé à des artisans hautement qualifiés. De plus, la fragilité des planches de bois entraînait une usure progressive avec les tirages successifs, diminuant la qualité des impressions et limitant le nombre d'exemplaires. Enfin, le coût élevé de la main-d'œuvre spécialisée et des matériaux précieux rendait les livres et autres supports imprimés onéreux, les cantonnant à une diffusion restreinte au sein des élites sociales et intellectuelles.

Transition vers l'imprimerie moderne

Ces techniques ancestrales ont posé les bases de l'imprimerie moderne. L'invention des caractères mobiles par Gutenberg au XVe siècle a révolutionné l'impression en permettant la composition et la réutilisation des caractères, rendant l'impression beaucoup plus rapide et économique.

De l'estampage en Égypte à la xylographie en Chine, les premières formes d'impression ont donc marqué une étape fondamentale dans l'histoire de la communication et de la diffusion du savoir. Bien que limitées par les contraintes techniques de l'époque, elles ont ouvert la voie à l'imprimerie moderne et à la diffusion massive de l'information que nous connaissons aujourd'hui.

II. L'invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg : contexte, techniques et diffusion

L'invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Johannes Gutenberg au milieu du XVe siècle marque un tournant majeur dans l'histoire de la communication et de la diffusion du savoir.

Le contexte : une demande croissante de livres

Essor des universités

Au XVe siècle, l'essor des universités à travers l'Europe engendre une soif grandissante de savoir et, par conséquent, une demande renforcée de livres. Ces institutions, véritables foyers intellectuels, nécessitent un approvisionnement constant en textes fondamentaux pour l'enseignement et la recherche. Cette demande se concentre particulièrement sur les ouvrages religieux, notamment les textes bibliques et les commentaires théologiques, mais aussi sur les traités philosophiques d'Aristote et d'autres penseurs antiques, ainsi que sur les manuscrits scientifiques, notamment en mathématiques, astronomie et médecine. L'essor universitaire stimule ainsi le marché du livre et encourage le développement des techniques de reproduction, malgré les limites des méthodes existantes.

Expansion du commerce

L'expansion du commerce, conjuguée à l'émergence d'une bourgeoisie urbaine prospère, a considérablement augmenté la demande de documents écrits. Au-delà des besoins universitaires, le monde des affaires réclamait des outils administratifs et de communication efficaces. Les contrats commerciaux, les lettres de change, la correspondance entre marchands et les registres comptables se multipliaient, nécessitant une production accélérée de supports écrits. Parallèlement, une demande nouvelle émergeait pour des ouvrages de vulgarisation, traitant de sujets variés tels que les voyages, les sciences naturelles ou les techniques artisanales, témoignant d'une soif de savoir qui touchait désormais un public plus large que les seuls clercs et universitaires. Cette conjoncture économique et sociale a donc exercé une pression supplémentaire sur les moyens de reproduction de l'écrit, ouvrant la voie à des innovations techniques majeures.

Limites de la copie manuelle

La copie manuelle des manuscrits, tâche laborieuse confiée aux moines, représentait une entreprise longue, onéreuse et sujette aux imperfections. Chaque texte était méticuleusement reproduit à la main, un processus fastidieux qui limitait considérablement la production de livres. De ce fait, le nombre d'ouvrages disponibles restait restreint, créant une rareté artificielle qui enflammait les prix. Cette cherté rendait les livres inaccessibles à la grande majorité de la population, cantonnant le savoir et la lecture à une élite privilégiée, cléricale ou aristocratique. Ainsi, la copie manuelle, bien que garante d'une certaine qualité esthétique, constituait un frein majeur à la diffusion des connaissances.

L'invention de Gutenberg : une combinaison ingénieuse de techniques

Johannes Gutenberg, orfèvre de Mayence, a mis au point vers 1450 un système d'impression révolutionnaire combinant plusieurs innovations :

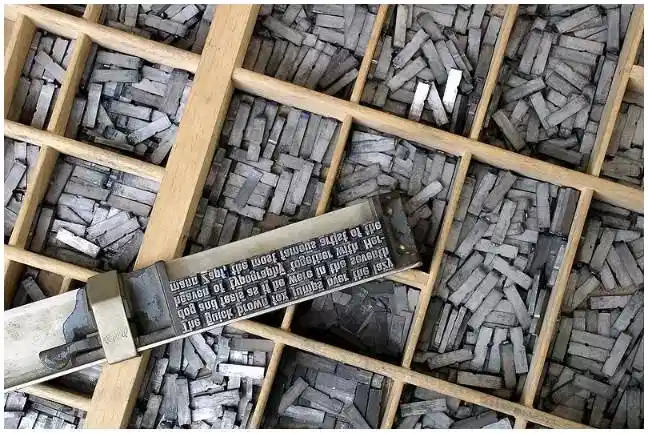

Caractères mobiles en métal

Fabrication

Johannes Gutenberg a révolutionné l'imprimerie en inventant un procédé ingénieux pour fabriquer des caractères mobiles en métal, appelés "types". Ces caractères étaient réalisés à partir d'un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine, un mélange idéal pour la fonte et la durabilité. La fabrication débutait par la gravure en creux d'une matrice en métal, représentant la forme inversée de chaque lettre ou signe. Cette matrice servait ensuite à mouler des caractères en grande quantité, assurant une uniformité et une reproductibilité sans précédent. Cette innovation majeure a permis de composer des textes de manière rapide et efficace, ouvrant la voie à l'imprimerie moderne.

Composition

L'ingéniosité de Gutenberg résidait également dans la méthode de composition des textes. Les caractères mobiles, une fois fondus, étaient assemblés avec précision dans un composteur afin de former des lignes de texte cohérentes. Ces lignes étaient ensuite maintenues ensemble dans un châssis métallique appelé forme, prêtes pour l'impression. Cette technique révolutionnaire offrait une flexibilité inégalée : contrairement aux planches de bois gravées utilisées en xylographie, qui nécessitaient une nouvelle gravure pour chaque page, les caractères mobiles pouvaient être réutilisés à l'infini, permettant de composer et de recomposer les textes à volonté, ouvrant ainsi la voie à une production de masse et à une diffusion du savoir sans précédent.

Avantages

L'utilisation de caractères métalliques offrait des avantages considérables par rapport aux techniques antérieures. Leur robustesse et leur durabilité surpassaient largement celles du bois, autorisant un nombre d'impressions bien plus important sans altération de la qualité. Contrairement aux planches de bois gravées qui s'usaient rapidement, les caractères métalliques pouvaient être utilisés et réutilisés à l'infini. Cette réutilisabilité constituait une économie majeure, réduisant considérablement les coûts de production et rendant l'impression plus accessible. Ainsi, l'invention des caractères mobiles métalliques a non seulement amélioré la qualité et la quantité des impressions, mais a également eu un impact économique significatif en démocratisant l'accès au livre et au savoir.

Presse à imprimer

Gutenberg, pour son invention révolutionnaire, s'est inspiré des techniques existantes, notamment des pressoirs à vis utilisés dans la vinification pour extraire le jus des raisins. Il adapta ce principe mécanique pour l'impression, transformant un outil agricole en une machine d'une portée intellectuelle immense. Le fonctionnement de cette presse consistait à appliquer une pression uniforme sur les caractères encrés, maintenus dans la forme, contre une feuille de papier. Ce mécanisme ingénieux assurait une impression nette et régulière sur l'ensemble de la page, contrairement aux méthodes manuelles antérieures, qui pouvaient produire des impressions irrégulières et imprécises. Cette adaptation d'une technologie existante fut une clé majeure du succès de l'imprimerie de Gutenberg.

Encre d'imprimerie

Composition

Pour son innovation majeure, Gutenberg a développé une encre d'imprimerie spécifique, distincte des encres utilisées pour la copie manuelle. Sa composition, à base d'huile de lin et de noir de fumée, lui conférait une consistance grasse et visqueuse, idéale pour adhérer aux caractères métalliques et se transférer efficacement sur le papier. Cette encre présentait l'avantage d'être plus résistante au maculage, assurant ainsi une meilleure qualité d'impression et une conservation plus durable des textes. Cette innovation dans le domaine de l'encre a donc contribué de manière significative à la réussite de l'imprimerie à caractères mobiles.

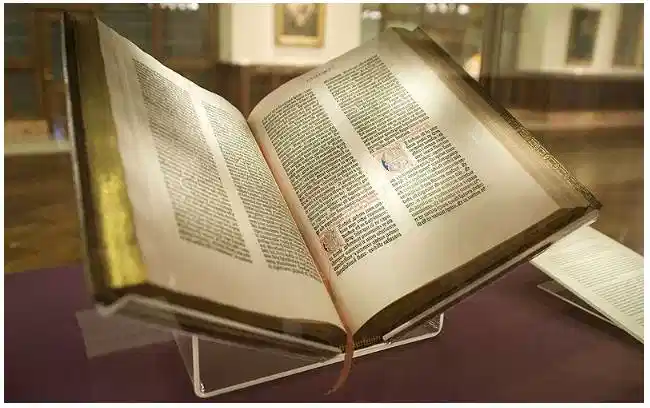

La Bible de Gutenberg : un chef-d'œuvre fondateur

La Bible de Gutenberg, chef-d'œuvre fondateur imprimé vers 1455, marque un tournant majeur dans l'histoire du livre. Également connue sous le nom de Bible à 42 lignes en raison du nombre de lignes par page, elle est considérée comme le premier livre imprimé en masse en Occident grâce à la technique des caractères mobiles. Ce projet monumental, avec un tirage estimé à environ 180 exemplaires, dont certains sur vélin, a démontré de manière éclatante le potentiel révolutionnaire de l'imprimerie. Par la qualité de sa typographie, la régularité de son impression et l'ampleur de sa diffusion, la Bible de Gutenberg a inauguré l'ère de l'imprimerie moderne et a servi de modèle d'excellence pour les générations d'imprimeurs qui ont suivi, ouvrant la voie à une diffusion sans précédent du savoir et des idées.

Diffusion rapide de l'imprimerie en Europe

Imprimeurs itinérants

Suite aux difficultés financières rencontrées par Gutenberg et à la dispersion de son matériel, ses associés et d'autres pionniers de l'imprimerie ont contribué à une diffusion rapide de cette innovation à travers l'Europe. Libérés des contraintes de l'atelier initial, certains imprimeurs sont devenus itinérants, propageant le savoir-faire et installant des presses dans diverses villes. Ainsi, en quelques décennies, des ateliers d'imprimerie ont proliféré dans les principaux centres urbains, notamment en Allemagne, berceau de l'invention, mais aussi en Italie, en France et aux Pays-Bas, contribuant à une véritable explosion de la production de livres et à une diffusion intensifiée des idées. Cette expansion rapide a transformé le paysage intellectuel et culturel de l'époque.

Impact sur la société

L'invention et la diffusion de l'imprimerie ont profondément transformé la société, avec des répercussions considérables et durables. La production massive de livres a entraîné une baisse significative de leur prix, les rendant accessibles à un public beaucoup plus large et favorisant ainsi l'alphabétisation et la diffusion du savoir à tous les niveaux de la société. Parallèlement, l'imprimerie a permis une circulation rapide et à grande échelle des idées nouvelles, jouant un rôle déterminant pendant des périodes charnières comme la Renaissance et la Réforme, où les débats intellectuels et religieux ont été amplifiés par cette nouvelle technologie. De plus, l'impression a contribué à la standardisation des langues vernaculaires en fixant l'orthographe et la grammaire, uniformisant ainsi les pratiques linguistiques. Enfin, et non des moindres, l'imprimerie a ouvert la voie au développement de la presse et des journaux, outils essentiels à l'information et à la formation de l'opinion publique, modifiant profondément le paysage médiatique et politique.

En conclusion, l'invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg a été une véritable révolution, transformant radicalement la production et la diffusion des livres et, par extension, la société dans son ensemble. Elle a ouvert une nouvelle ère de communication et de partage du savoir, dont nous sommes encore les héritiers aujourd'hui.

III. L'imprimerie au XVe et XVIe siècles : les incunables et le développement de l'édition

L'invention de Gutenberg a déclenché une véritable révolution dans le monde du livre. Les XVe et XVIe siècles ont vu l'essor de l'imprimerie et le développement de l'édition, avec des conséquences profondes sur la diffusion du savoir et les échanges intellectuels.

Les incunables : les premiers pas de l'imprimerie

Définition

Le terme "incunable" (du latin incunabula, signifiant "berceau") désigne les livres imprimés en Europe avant le 1er janvier 1501. Ils représentent les premiers pas de l'imprimerie et témoignent de la transition entre le manuscrit et le livre imprimé.

Caractéristiques

Les incunables, ces premiers ouvrages imprimés entre les débuts de l'imprimerie et l'année 1500, présentent des traits caractéristiques qui les distinguent des livres modernes. L'une de leurs particularités les plus frappantes est l'imitation des manuscrits : les imprimeurs utilisaient des caractères gothiques rappelant l'écriture manuscrite, ornaient les initiales de motifs enluminés,et adoptaient des mises en page similaires à celles des codex. Contrairement aux livres actuels, la page de titre n'était pas encore systématique ; les informations essentielles, telles que l'auteur, le titre et l'imprimeur, étaient généralement regroupées dans un colophon placé à la fin du volume. Afin d'économiser de l'espace et de réduire le temps d'impression, les incunables recouraient fréquemment à des abréviations, héritées des pratiques des copistes. Enfin, les illustrations étaient le plus souvent réalisées par gravure sur bois, une technique d'impression en relief antérieure à l'invention des caractères mobiles en métal.

Développement de l'édition : une production augmentée et une diffusion élargie

L'avènement de l'imprimerie a marqué un tournant décisif dans le développement de l'édition, caractérisé par une production augmentée et une diffusion élargie des livres. La production en masse, rendue possible par cette nouvelle technologie, a considérablement réduit les coûts de fabrication par rapport à la copie manuelle, démocratisant ainsi l'accès aux livres pour un public plus vaste. Cette plus grande disponibilité des ouvrages a stimulé l'alphabétisation, permettant à de nouvelles couches de la population d'apprendre à lire et à écrire, ouvrant ainsi l'accès au savoir et à la culture. L'imprimerie a également joué un rôle primordial dans la diffusion des idées, notamment celles de la Renaissance et de la Réforme, en permettant une circulation plus rapide et plus large des textes religieux, scientifiques et littéraires à travers l'Europe. Enfin, cette innovation a contribué à la structuration du marché du livre, avec l'émergence de nouveaux métiers tels que l'imprimeur-libraire, le correcteur et le relieur, organisant ainsi la chaîne du livre et son commerce.

Centres d'imprimerie : des pôles d'innovation et de diffusion

L'essor de l'imprimerie a donné naissance à des centres névralgiques d'innovation et de diffusion à travers l'Europe. Venise, grâce à son commerce maritime florissant et à sa position géographique stratégique, s'est rapidement imposée comme un pôle majeur, attirant des imprimeurs de renom tels qu'Alde Manuce, dont les éditions ont marqué l'histoire du livre. Paris, forte de son université et d'une population lettrée importante, est également devenue un centre d'imprimerie de premier plan, contribuant à la diffusion du savoir et des idées. Lyon, carrefour commercial d'importance, a connu un essor similaire, notamment grâce à son rôle central dans le commerce du livre avec l'Italie, favorisant les échanges culturels et la propagation des nouvelles techniques. D'autres villes, telles que Nuremberg, Cologne, Bâle et Anvers, ont également joué un rôle capital dans le développement et la diffusion de l'imprimerie, chacune contribuant à l'effervescence intellectuelle et culturelle de l'époque.

Évolution de la typographie : vers une meilleure lisibilité

L'évolution de la typographie, intimement liée à l'histoire de l'imprimerie, a contribué à une amélioration constante de la lisibilité des textes. Initialement, les caractères gothiques, employés par Gutenberg en imitation de l'écriture manuscrite, dominaient les productions imprimées. Progressivement, sous l'influence de l'écriture humanistique italienne, des polices de caractères plus claires et plus élégantes ont émergé, marquant une transition significative. Les caractères romains, plus lisibles et aérés que les gothiques, se sont progressivement imposés, notamment grâce au travail novateur d'imprimeurs tels que Nicolas Jenson à Venise, dont les créations typographiques ont servi de modèle pendant des siècles. Parallèlement à l'évolution des caractères, l'imprimerie a contribué à la standardisation de la ponctuation et à l'amélioration de la mise en page, structurant les textes et facilitant leur lecture et leur compréhension.

Conséquences à long terme

L'essor de l'imprimerie au XVe et XVIe siècles a eu des conséquences durables sur la société :

L'essor de l'imprimerie aux XVe et XVIe siècles a engendré des transformations profondes et durables au sein de la société européenne. En premier lieu, elle a révolutionné la communication et la diffusion du savoir, en rendant l'information plus accessible et en stimulant les échanges intellectuels à une échelle sans précédent. Cette diffusion du savoir a également joué un rôle déterminant dans le développement de la science moderne, en permettant une circulation rapide des découvertes et des théories scientifiques à travers l'Europe. L'imprimerie a aussi été un facteur déterminant dans la diffusion des idées de la Réforme protestante, notamment grâce à la large diffusion des écrits de Martin Luther et d'autres réformateurs, contribuant ainsi à un bouleversement religieux et politique majeur. Enfin, en favorisant la circulation des informations et des idées auprès d'un large public, l'imprimerie a contribué à l'émergence d'une opinion publique, un espace de débat et de discussion qui allait transformer le paysage politique et social.

En conclusion, les XVe et XVIe siècles ont été une période charnière dans l'histoire du livre. L'essor de l'imprimerie, avec la production des incunables et le développement de l'édition, a transformé profondément la société, en ouvrant une nouvelle ère de communication et de partage du savoir.

IV. L'évolution des techniques d'impression du XVIIe au XVIIIe siècle

Après l'invention de Gutenberg, l'imprimerie a continué d'évoluer, avec des améliorations techniques et l'apparition de nouvelles formes de publication. Les XVIIe et XVIIIe siècles ont été marqués par des progrès significatifs, notamment dans la presse, la gravure et les techniques d'impression.

Amélioration de la presse : vers une production plus rapide

L'évolution des techniques d'impression, et notamment l'amélioration de la presse, a joué un rôle essentiel dans l'accélération de la production de livres. La presse à bras, héritière de la presse à vis de Gutenberg, a bénéficié de perfectionnements constants aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ces améliorations ont concerné divers aspects mécaniques, tels que le système de vis et le chariot mobile, ce qui a permis d'accroître la vitesse d'impression tout en diminuant l'effort physique requis des ouvriers. Parallèlement, l'amélioration des presses a rendu possible l'impression de feuilles de plus grande taille, influençant ainsi le format des livres et les méthodes de production. Bien que la presse à bras soit restée une technique manuelle, ces avancées ont significativement augmenté le volume de livres produits et ont contribué à la réduction des coûts, rendant les ouvrages plus accessibles.

Développement de la gravure sur cuivre : une qualité d'image supérieure

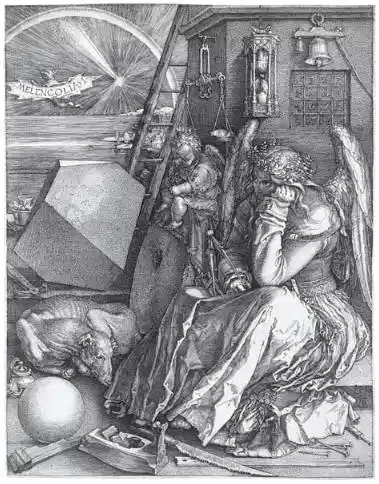

Gravure sur cuivre, Melancholia, Albrecht Durer

Le développement de la gravure sur cuivre, ou taille-douce, à partir du XVe siècle et son essor aux XVIIe et XVIIIe siècles ont permis d'atteindre une qualité d'image supérieure par rapport aux techniques précédentes. Cette technique méticuleuse consiste à graver des traits fins et précis sur une plaque de cuivre à l'aide d'un burin, un outil pointu et tranchant. L'encre est ensuite appliquée dans les creux gravés, puis la plaque est pressée contre une feuille de papier pour transférer l'image, révélant ainsi le dessin. L'avantage majeur de la gravure sur cuivre réside dans la finesse et la précision des détails obtenus, ainsi que dans la subtilité des nuances de tons, surpassant ainsi les possibilités offertes par la gravure sur bois. De ce fait, elle s'est avérée particulièrement adaptée à la reproduction d'œuvres d'art, à la cartographie, aux planches anatomiques et aux illustrations scientifiques, contribuant grandement à la diffusion des connaissances et des images auprès d'un large public et jouant un rôle important dans l'illustration de livres et la production d'estampes.

Essor de la presse périodique : l'information à portée de main

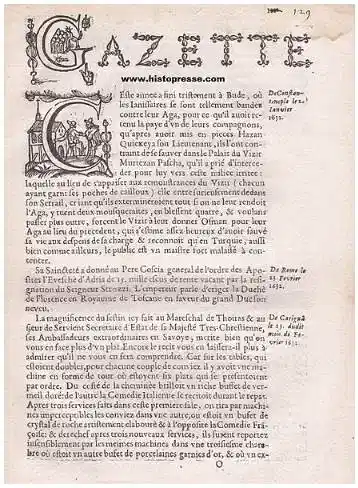

Photographie du premier hebdomadaire français: la Gazette de Renaudot. Ici, un numéro de l'année 1632.

L'essor de la presse périodique, amorcé au XVIIe siècle avec l'apparition des premiers journaux et périodiques, a révolutionné l'accès à l'information. Ces publications, initialement hebdomadaires ou mensuelles, offraient un contenu varié allant des nouvelles et informations commerciales aux annonces et commentaires sur l'actualité. Le XVIIIe siècle a ensuite été témoin d'un développement considérable de ce type de presse, avec une multiplication des titres et une augmentation significative du lectorat, voyant même l'émergence de journaux spécialisés dans des domaines tels que les sciences, les arts, la littérature et la politique. Cet essor a eu un impact profond sur la société, notamment en permettant une diffusion plus rapide et plus large de l'information, contribuant ainsi à la formation d'une opinion publique. De plus, les cafés et les salons sont devenus des lieux d'échange et de discussion autour de ces publications, favorisant l'émergence d'un espace public propice aux débats d'idées. Enfin, la presse périodique a acquis une influence croissante sur la vie politique, en informant les citoyens et en participant activement aux débats de société.

Autres évolutions

Parallèlement aux évolutions majeures de la presse et de la gravure, d'autres progrès ont contribué à l'essor de l'imprimé. L'amélioration de la qualité du papier, grâce à l'adoption de nouvelles techniques et de matières premières plus performantes, a permis de produire un support d'impression à la fois meilleur et moins coûteux. Le développement continu de la typographie, avec la création de nouvelles polices de caractères, a considérablement amélioré la lisibilité et l'esthétique des textes imprimés, les rendant plus agréables à lire. Enfin, l'organisation du travail au sein des ateliers d'imprimerie s'est progressivement structurée, avec une division des tâches plus précise, optimisant ainsi la production et le rendement. Ces évolutions combinées ont permis une diffusion plus large et plus efficace du livre et de l'information.

En conclusion, les XVIIe et XVIIIe siècles ont été une période d'évolution importante pour les techniques d'impression. Les améliorations apportées à la presse, le développement de la gravure sur cuivre et l'essor de la presse périodique ont contribué à une diffusion plus large et plus rapide de l'information, jouant un rôle fondamental dans les transformations sociales, politiques et culturelles de cette époque.

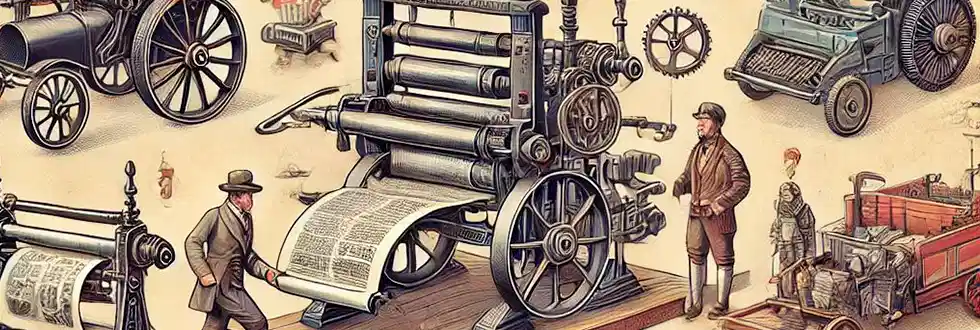

V. La révolution industrielle et l'essor de l'imprimerie mécanique : la presse rotative et la linotype

Le XIXe siècle, marqué par la révolution industrielle, a été une période de profondes transformations pour l'imprimerie. L'invention de la presse rotative et de la linotype a permis une production de masse sans précédent, changeant radicalement le paysage médiatique et l'accès à l'information.

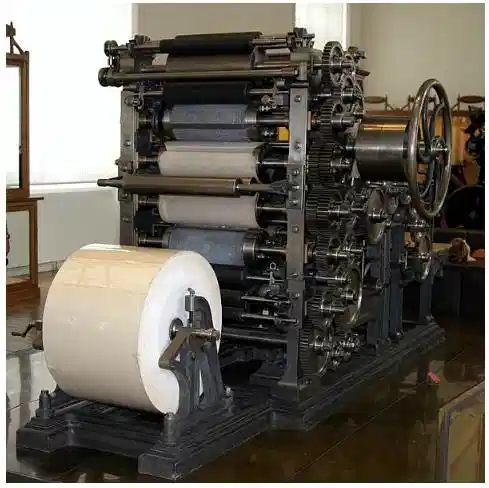

La presse rotative : une impression en continu

Principe de fonctionnement

La presse rotative, innovation majeure du début du XIXe siècle, repose sur un principe fondamentalement différent des presses traditionnelles. Au lieu d'utiliser des plaques d'impression planes, elle emploie des cylindres rotatifs. Le papier, alimenté sous forme de bobine continue, défile entre ces cylindres en rotation, recevant l'encre et l'image. Ce mouvement continu permet une impression à très haute vitesse, ouvrant la voie à la production de masse. Ce procédé marque une rupture technologique, permettant une cadence d'impression jusqu'alors inégalée.

Innovations successives

Le développement de la presse rotative est le fruit du travail de plusieurs inventeurs et d'innovations successives. Parmi les premières versions, on compte la presse à vapeur de Koenig et Bauer, mise au point dès 1814, qui utilisait déjà le principe des cylindres rotatifs. Par la suite, des améliorations significatives ont été apportées, comme l'emploi de plusieurs cylindres pour l'impression en couleur et l'automatisation de l'alimentation en papier, optimisant ainsi le processus. L'évolution des techniques d'encrage et de séchage a également contribué à l'amélioration de la qualité d'impression et à l'augmentation de la cadence. Ces perfectionnements continus ont permis à la presse rotative de devenir l'outil d'impression dominant pour les journaux et les publications à grand tirage.

Avantages majeurs

La presse rotative a révolutionné l'industrie de l'imprimerie en offrant des avantages considérables par rapport aux presses traditionnelles. Premièrement, elle a permis une vitesse d'impression considérablement augmentée, atteignant des milliers, voire des dizaines de milliers d'exemplaires par heure, contre quelques centaines pour les presses à bras, ce qui a rendu possible la production de masse de journaux et de livres. Deuxièmement, l'utilisation de bobines de papier a permis une impression en continu, sans interruption pour recharger les feuilles, ce qui a encore augmenté la productivité. Enfin, l'apparition de la presse rotative offset a introduit la possibilité d'imprimer sur les deux faces du papier en un seul passage, une innovation majeure qui a permis de gagner un temps précieux et de réduire considérablement les coûts de production.

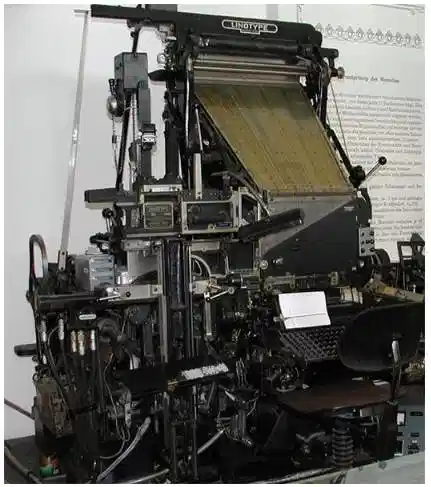

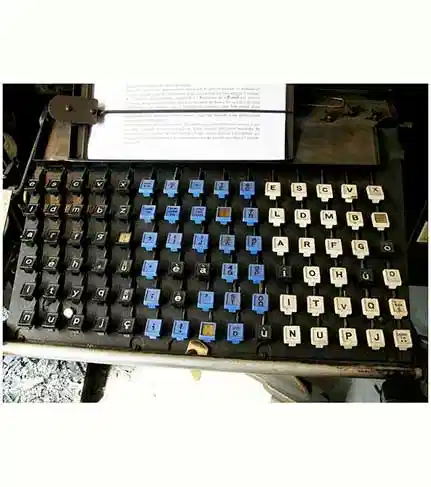

La linotype : l'automatisation de la composition typographique

Principe de fonctionnement

La linotype, inventée par Ottmar Mergenthaler dans les années 1880, a révolutionné la composition typographique en automatisant la création des lignes de texte. Son principe repose sur un mécanisme ingénieux : l'opérateur saisit le texte sur un clavier, ce qui actionne la sélection et l'assemblage de matrices de caractères en laiton. Ces matrices forment une ligne complète, dans laquelle est ensuite injecté du plomb en fusion. Le résultat est une ligne de caractères en plomb d'un seul tenant, appelée « ligne-type » ou « linotype », prête à être utilisée pour l'impression. Ce procédé permettait une composition beaucoup plus rapide et efficace que les méthodes manuelles traditionnelles.

Remplacement de la composition manuelle

Avant l'avènement de la linotype, la composition des textes était une tâche laborieuse et chronophage, réalisée entièrement à la main. Les typographes devaient assembler minutieusement chaque caractère mobile, un par un, dans un composteur pour former des lignes, puis des pages. Ce processus, extrêmement lent et coûteux en main-d'œuvre, limitait considérablement la production et la diffusion des imprimés. L'arrivée de la linotype a marqué une rupture radicale, en automatisant cette étape importante de la production imprimée et en la rendant beaucoup plus rapide et efficace. Elle a ainsi permis de libérer les typographes des tâches les plus répétitives et pénibles.

Impact sur la production

L'introduction de la linotype a eu un impact considérable sur la production imprimée. En automatisant la composition, elle a permis d'accélérer considérablement le processus et d'augmenter les volumes de texte produits en un temps beaucoup plus court. Cette accélération a eu des répercussions importantes sur l'industrie de l'imprimerie, en permettant la production de journaux et de livres beaucoup plus volumineux et à des coûts réduits. La linotype a ainsi contribué à la démocratisation de l'accès à l'information et à la diffusion massive des idées, en rendant l'imprimé plus accessible et plus abordable.

Production de masse : une nouvelle ère pour l'imprimé

Livres

L'avènement de l'imprimerie mécanique a marqué une rupture décisive dans l'histoire du livre. Grâce à l'augmentation considérable des cadences de production et à la réduction des coûts, les livres sont devenus accessibles à un public beaucoup plus large. Cette démocratisation de l'accès au livre a joué un rôle primordial dans la progression de l'alphabétisation et la diffusion de la culture à travers les différentes couches de la société. L'imprimé est ainsi passé du statut d'objet rare et précieux à celui de bien de consommation courante, ouvrant une nouvelle ère pour la diffusion des connaissances et des idées.

Journaux

L'essor de la presse à grand tirage, rendu possible par les innovations de l'imprimerie mécanique, a transformé le paysage médiatique et social. La diffusion massive de l'information a contribué à l'émergence et au développement de l'opinion publique, en permettant aux citoyens d'être informés des événements et des débats de leur temps. Les journaux sont devenus un média de masse influent, capable d'impacter la vie politique et sociale en relayant les idées, en stimulant les discussions et en participant à la formation des consciences. Cette diffusion rapide et à grande échelle de l'information a joué un rôle primordial dans les transformations sociales et politiques des XIXe et XXe siècles.

Autres imprimés

Outre les livres et les journaux, l'imprimerie mécanique a également permis la production en masse d'une grande variété d'autres imprimés. Les affiches, les brochures, les catalogues commerciaux et les publicités ont connu un essor considérable, profitant des nouvelles techniques d'impression pour atteindre un public toujours plus large. Cette production importante d'imprimés publicitaires a contribué au développement de la communication commerciale et de la publicité moderne, en transformant les pratiques marketing et en stimulant la consommation. L'imprimerie mécanique a ainsi joué un rôle majeur dans l'évolution des pratiques commerciales et de la communication visuelle.

Conséquences sociales et culturelles

Démocratisation de l'accès au savoir

L'un des impacts les plus significatifs de la production de masse de livres et de journaux a été la démocratisation de l'accès au savoir. En rendant l'information et la culture plus abordables et largement disponibles, l'imprimerie mécanique a permis à un public beaucoup plus vaste de s'instruire et de se cultiver. Cette diffusion des connaissances a contribué à réduire les inégalités en matière d'accès à l'éducation et a favorisé l'émergence d'une société plus informée. L'imprimé est ainsi devenu un vecteur essentiel de progrès social et intellectuel.

Développement de la culture de masse

L'essor des médias imprimés, tels que les journaux, les magazines et les romans populaires, a joué un rôle capital dans le développement d'une culture de masse. La diffusion d'informations, d'idées et de divertissements à une échelle sans précédent a contribué à l'émergence de références culturelles partagées par une large population. Cette uniformisation relative des goûts et des pratiques culturelles a eu des répercussions importantes sur la société, en créant un sentiment d'appartenance collective et en favorisant les échanges et les débats d'idées à l'échelle nationale, voire internationale.

Essor de l'industrie de l'imprimerie

La révolution industrielle a profondément transformé l'imprimerie, la faisant passer d'un artisanat à une véritable industrie. L'introduction de machines complexes et performantes, telles que la presse rotative et la linotype, a permis une production standardisée à grande échelle. Cette industrialisation a entraîné la création d'entreprises de grande taille, employant un nombre important d'ouvriers et adoptant des méthodes de production modernes. L'imprimerie est ainsi devenue un secteur économique majeur, participant activement à la croissance industrielle et à la transformation du paysage économique et social.

En somme, la révolution industrielle et l'invention de la presse rotative et de la linotype ont marqué une étape fondamentale dans l'histoire de l'imprimerie. Ces innovations ont permis une production de masse sans précédent, transformant radicalement le monde de l'information, de la culture et de la communication. Elles ont ouvert la voie à l'imprimerie moderne et aux technologies numériques que nous connaissons aujourd'hui.

VI. L'invention de l'offset et les progrès de la photogravure au XXe siècle

Le XXe siècle a été témoin de nouvelles innovations majeures dans le domaine de l'imprimerie, avec l'essor de l'offset et les progrès considérables de la photogravure. Ces avancées ont permis d'améliorer considérablement la qualité d'impression, notamment pour les images, et ont ouvert la voie à l'imprimerie moderne en couleurs.

L'offset : une impression indirecte de haute qualité

Principe de fonctionnement

Le principe fondamental de l'impression offset réside dans son caractère indirect : l'image n'est pas reportée directement de la plaque d'impression sur le support final (papier, carton, etc.). Cette caractéristique majeure distingue l'offset des autres techniques d'impression directe, comme la typographie ou la flexographie. En offset, l'image est d'abord transférée de la plaque d'impression sur un cylindre intermédiaire recouvert d'un blanchet en caoutchouc. C'est ce blanchet qui, à son tour, reporte l'encre sur le papier.

Le processus se déroule en plusieurs étapes :

1. Une plaque métallique (généralement en aluminium) est traitée chimiquement pour que les zones à imprimer soient hydrophobes (repoussent l'eau) et les zones non imprimantes soient hydrophiles (attirent l'eau).

2. La plaque est encrée, et l'encre adhère uniquement aux zones hydrophobes.

3. La plaque transfère ensuite l'encre sur un cylindre en caoutchouc appelé "blanchet".

4. Enfin, le blanchet transfère l'encre sur le papier.

Avantages

L'impression offset offre une combinaison d'avantages qui en font une technique privilégiée pour de nombreux projets. Sa qualité d'impression supérieure, grâce au transfert indirect de l'encre, permet une reproduction fidèle des détails et des nuances, notamment pour les images et les photographies, avec un rendu plus fin et précis. L'offset se distingue également par sa grande adaptabilité, permettant l'impression sur une large gamme de supports, allant du papier et du carton au métal et au plastique, offrant ainsi une grande flexibilité dans les choix de matériaux. La durabilité des plaques offset, plus résistantes à l'usure que d'autres formes d'impression, autorise des tirages importants sans perte de qualité, ce qui est un atout majeur pour les productions en grande quantité. Enfin, l'offset se révèle particulièrement rentable pour les tirages moyens et importants, à partir de plusieurs centaines voire milliers d'exemplaires, où le coût par unité diminue considérablement.

La photogravure : la reproduction fidèle des images

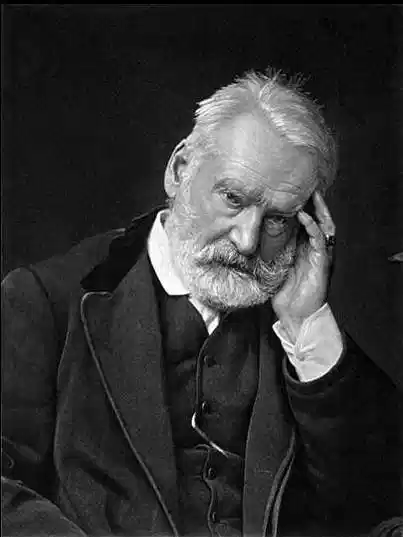

Comte Stanisław Julian Ostroróg dit WALERY (1830-1890), Domaine public, via Wikimedia Commons

Photogravure Victor Hugo

Technique

La photogravure regroupe un ensemble de techniques de reproduction d'images basées sur des procédés photographiques. Son principe fondamental consiste à transformer une image continue, telle qu'une photographie ou un dessin, en une image tramée. Cette trame est constituée d'une multitude de points de tailles variables, dont la densité et la dimension, vues à distance, recréent l'illusion d'une image aux tons continus. Cette technique permet de préparer les formes imprimantes, généralement des plaques métalliques, qui serviront ensuite à l'impression typographique, l'héliogravure ou l'offset. La photogravure est donc une étape importante dans le processus d'impression des images.

Évolution

L'évolution de la photogravure au XXe siècle a été marquée par l'apparition de différents procédés, chacun apportant des améliorations significatives. Les premiers procédés, dits chimiques, utilisaient des réactions chimiques pour graver les plaques d'impression à partir de clichés photographiques, un processus souvent long et délicat. Ensuite, des procédés mécaniques ont vu le jour, avec le développement de machines destinées à automatiser la gravure, améliorant ainsi la productivité et la précision. Enfin, l'avènement de l'électronique et de l'informatique a révolutionné la photogravure, avec l'introduction des scanners pour la numérisation des images, des ordinateurs pour le traitement numérique et des graveuses laser pour la gravure des plaques, offrant une qualité et une rapidité inégalées.

Impact

L'impact de la photogravure sur le monde de l'imprimé a été considérable. Elle a permis la reproduction fidèle et de haute qualité des images dans une grande variété de supports, tels que les livres, les journaux, les magazines et autres imprimés. Grâce à la photogravure, les illustrations et les photographies ont pu être diffusées à grande échelle, contribuant ainsi au développement de l'illustration et de la photographie de presse. Elle a également joué un rôle essentiel dans l'essor de la publicité imprimée et dans la diffusion de la culture visuelle. La photogravure a donc profondément transformé le paysage médiatique et culturel.

L'essor de l'imprimerie en couleurs : la quadrichromie CMJN

Quadrichromie (CMJN)

L'impression en couleurs a connu une avancée majeure au XXe siècle grâce à l'invention et à la généralisation de la quadrichromie, aussi connue sous l'acronyme CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir). Ce procédé repose sur l'utilisation de quatre couleurs primaires : le cyan, le magenta, le jaune et le noir (le « Key », souvent appelé noir, servant à renforcer les contrastes et les noirs profonds). En combinant ces quatre couleurs en proportions variables, il est possible de reproduire une vaste gamme de couleurs, permettant ainsi une restitution fidèle des images et des photographies. La quadrichromie a ainsi ouvert la voie à une impression couleur de haute qualité et accessible.

Processus d'impression

Le processus d'impression en quadrichromie implique l'impression successive de chaque couleur primaire à partir d'une plaque d'impression distincte. Chaque plaque est encrée avec l'une des quatre couleurs (cyan, magenta, jaune ou noir), et l'image est imprimée en appliquant chaque couleur l'une après l'autre sur le support. La superposition précise et contrôlée des minuscules points de chaque couleur permet de recréer l'image finale en couleurs, en donnant l'illusion d'une large palette de teintes continues. La précision de ce processus est essentielle pour obtenir un rendu final de qualité, avec des couleurs vives et des détails nets.

Impact

L'introduction de la quadrichromie a eu un impact considérable sur l'industrie de l'imprimerie et sur la diffusion de l'information et de la culture. Elle a rendu l'impression en couleurs beaucoup plus accessible et économique, ouvrant de nouvelles perspectives pour la création et la diffusion d'imprimés. Grâce à la quadrichromie, il est devenu possible de produire des livres, des magazines, des affiches et d'autres supports imprimés avec des illustrations et des photographies en couleurs d'une qualité jusqu'alors inégalée. La quadrichromie est rapidement devenue le standard de l'impression en couleurs, et elle est encore largement utilisée aujourd'hui.

Conséquences :

L'invention de l'offset et les progrès de la photogravure ont eu des conséquences majeures sur l'industrie de l'imprimerie :

Amélioration de la qualité

L'invention de l'offset, combinée aux avancées de la photogravure, a entraîné une amélioration spectaculaire de la qualité d'impression, en particulier pour la reproduction des images. Le procédé offset, grâce à son transfert indirect de l'encre via un blanchet en caoutchouc, permet une meilleure restitution des détails, des nuances de tons et des aplats de couleurs, avec un rendu plus fin et plus précis. Les progrès de la photogravure ont quant à eux permis une reproduction plus fidèle des images originales, avec une meilleure gestion des contrastes et une résolution augmentée. Cette combinaison a permis d'atteindre des niveaux de qualité d'impression inégalés jusqu'alors.

Augmentation de la productivité

L'introduction de l'offset et les perfectionnements de la photogravure ont considérablement augmenté la productivité de l'industrie de l'imprimerie. Les presses offset rotatives, plus rapides que les presses typographiques traditionnelles, ont permis des tirages beaucoup plus importants en un laps de temps réduit. De plus, les progrès de la photogravure, notamment avec l'automatisation des procédés et l'arrivée des technologies numériques, ont accéléré la préparation des formes imprimantes. Cette augmentation de la productivité a permis de répondre à la demande croissante d'imprimés et de réduire les coûts de production.

Développement de nouveaux marchés

L'amélioration de la qualité d'impression, notamment en couleurs grâce à la quadrichromie et aux progrès de la photogravure, a ouvert de nouveaux horizons pour l'industrie de l'imprimerie et a favorisé le développement de nouveaux marchés. L'impression en couleurs de haute qualité est devenue un atout majeur pour la publicité, permettant la création de supports visuels attractifs et percutants. L'édition d'art a également profité de ces avancées pour reproduire des œuvres avec une grande fidélité. Enfin, la photographie de presse a connu un essor considérable grâce à la possibilité de reproduire des images réalistes et de qualité dans les journaux et les magazines.

L'offset et la photogravure ont, par conséquent, été des avancées technologiques capitales dans l'histoire de l'imprimerie. Elles ont permis d'améliorer considérablement la qualité et la productivité de l'impression, ouvrant la voie à l'imprimerie moderne en couleurs que nous connaissons aujourd'hui.

VII. L'imprimerie numérique et son impact sur l'industrie graphique : défis et perspectives

L'arrivée de l'imprimerie numérique a marqué une nouvelle rupture technologique dans l'histoire de l'imprimé. Elle a profondément transformé l'industrie graphique, en offrant de nouvelles possibilités, mais aussi en posant de nouveaux défis.

L'impression numérique : une technologie sans forme imprimante

Le principe fondamental de l'impression numérique réside dans l'absence de forme imprimante physique, contrairement aux méthodes traditionnelles comme l'offset ou la typographie qui nécessitent des plaques ou des clichés. L'image est directement transférée d'un fichier numérique, stocké sur un ordinateur, vers le support d'impression (Papier, textile, etc.). Ce transfert direct est rendu possible grâce à diverses technologies, dont les deux principales sont l'impression jet d'encre et l'impression laser.

L'impression jet d'encre

Dans l'impression jet d'encre, l'image est formée par la projection de minuscules gouttelettes d'encre liquide sur le support. Ces gouttelettes sont éjectées par des buses microscopiques présentes dans les têtes d'impression. La taille, la position et la densité des gouttelettes sont contrôlées avec une grande précision par l'ordinateur, ce qui permet de reproduire des images avec une résolution élevée et une large gamme de couleurs. Différents types d'encres peuvent être utilisés (à base d'eau, pigmentaires, à solvant, etc.) en fonction du type de support et de l'application souhaitée. L'impression jet d'encre est particulièrement adaptée aux impressions de photos, de documents texte avec des graphiques et aux petits tirages.

L'impression laser

L'impression laser, quant à elle, utilise un faisceau laser pour transférer du toner, une poudre d'encre sèche composée de particules de plastique et de pigments, sur le papier. Le faisceau laser balaie un tambour photosensible, créant une image électrostatique. Le toner, chargé électriquement, est alors attiré par les zones chargées du tambour, puis transféré sur le papier. Enfin, un système de fixation thermique, composé de rouleaux chauffants, fusionne le toner sur le papier pour fixer l'image de manière permanente. L'impression laser est reconnue pour sa rapidité, sa qualité d'impression nette et précise, particulièrement pour les textes et les graphiques, et sa durabilité. Elle est souvent privilégiée pour les impressions de gros volumes de documents texte et pour les impressions en noir et blanc.

Avantages

L'impression numérique présente un ensemble d'avantages significatifs qui la rendent particulièrement adaptée à certains types de travaux.

Voici un développement de ces avantages :Impression à la demande

L'un des atouts majeurs de l'impression numérique est sa capacité à réaliser des impressions à la demande. Cela signifie qu'il est possible d'imprimer des quantités très limitées, voire un seul exemplaire, sans que le coût par unité ne devienne prohibitif. Cette flexibilité est particulièrement avantageuse pour les prototypes, les épreuves, les petits tirages, les documents personnalisés ou les impressions ponctuelles. L'absence de coûts fixes importants, liés à la création de plaques ou de formes imprimantes, permet de rentabiliser les très petites quantités, ce qui n'est pas le cas avec les techniques d'impression traditionnelles.

Personnalisation

L'impression numérique offre une possibilité de personnalisation poussée. Chaque exemplaire imprimé peut être unique et différent des autres, grâce à l'utilisation de données variables. Cette fonctionnalité permet d'intégrer des informations spécifiques à chaque destinataire, comme son nom, son adresse, un code unique ou des images personnalisées. Cette technique est largement utilisée pour le publipostage personnalisé, le marketing direct, les invitations nominatives, les cartes de fidélité ou encore les supports de communication événementiels. La personnalisation rend les supports imprimés plus pertinents et plus engageants pour le destinataire, augmentant ainsi leur impact.

Rapidité

Le processus d'impression numérique est intrinsèquement plus rapide que les méthodes traditionnelles. L'absence d'étapes de prépresse complexes, telles que la création et le calage des plaques d'impression, permet de gagner un temps considérable. L'image étant directement transférée de l'ordinateur à l'imprimante, le délai d'exécution est réduit, ce qui est un avantage majeur pour les travaux urgents ou les délais serrés. Cette rapidité permet également de réaliser des impressions en flux tendu, en adaptant les quantités imprimées à la demande réelle, ce qui minimise les stocks et les coûts de stockage.

Coût réduit pour les petits tirages

Pour les faibles quantités, l'impression numérique se révèle souvent plus économique que l'offset. En effet, les coûts fixes importants liés à la préparation des plaques en offset rendent cette technique moins rentable pour les petits tirages. En impression numérique, l'absence de ces coûts fixes permet de proposer des tarifs plus compétitifs pour les petites et moyennes quantités. Le seuil de rentabilité entre l'offset et le numérique varie en fonction des caractéristiques du travail (format, type de papier, nombre de couleurs, etc.), mais l'impression numérique est généralement plus avantageuse pour les tirages allant de quelques exemplaires à quelques centaines, voire quelques milliers dans certains cas.

Personnalisation et impression à la demande : de nouvelles opportunités

La personnalisation et l'impression à la demande, permises par l'impression numérique, ont ouvert de nouvelles opportunités considérables dans divers domaines. Voici un développement de ces opportunités :

Marketing personnalisé

L'impression numérique a révolutionné le marketing en offrant la possibilité de créer des campagnes ciblées et personnalisées. Finies les campagnes de masse impersonnelles, l'impression numérique permet d'adapter les messages et les offres à chaque destinataire, en fonction de ses données démographiques, de ses centres d'intérêt, de son historique d'achats ou de son comportement en ligne. Cette personnalisation peut prendre différentes formes : insertion du nom du destinataire, adaptation du contenu en fonction de son profil, proposition d'offres spécifiques, utilisation d'images personnalisées, etc. Le marketing personnalisé permet d'améliorer significativement le taux de réponse et l'engagement des clients, en leur adressant des messages plus pertinents et plus impactants. Cette approche favorise une meilleure relation client et une augmentation du retour sur investissement des campagnes marketing.

Impression de livres à la demande

L'impression à la demande a transformé le monde de l'édition, en particulier pour les auteurs autoédités et les ouvrages à faible diffusion. Auparavant, l'impression de livres en petites quantités était prohibitive en raison des coûts fixes importants liés aux techniques d'impression traditionnelles. Grâce à l'impression numérique, il est désormais possible d'imprimer des livres à l'unité, sans nécessiter de tirages importants. Cette flexibilité est un atout majeur pour les auteurs indépendants qui peuvent ainsi publier leurs œuvres sans avoir à investir dans un stock important. L'impression à la demande permet également de maintenir des titres disponibles même s'ils ne se vendent qu'occasionnellement, évitant ainsi les ruptures de stock et les coûts liés à la gestion des invendus.

Gestion des stocks

L'impression à la demande a un impact significatif sur la gestion des stocks. En permettant d'imprimer uniquement les quantités nécessaires au moment voulu, elle permet de réduire considérablement les coûts de stockage. Il n'est plus nécessaire de commander de gros tirages pour bénéficier de prix unitaires plus avantageux, avec le risque de se retrouver avec des invendus. L'impression à la demande permet d'imprimer en flux tendu, en adaptant la production à la demande réelle. Cette approche permet de minimiser les risques financiers liés aux stocks obsolètes ou invendus, d'optimiser les flux logistiques et de libérer de l'espace de stockage. Elle contribue ainsi à une gestion plus agile et plus efficiente de la chaîne d'approvisionnement.

Impact sur l'industrie graphique : une transformation profonde

Nouvelles offres et nouveaux marchés

L'imprimerie numérique a ouvert un large éventail de possibilités pour les entreprises graphiques, leur permettant de proposer des services innovants et d'accéder à de nouveaux marchés. L'impression à la demande (POD) permet de produire des tirages courts, voire unitaires, sans les coûts prohibitifs des méthodes traditionnelles. La personnalisation, grâce aux données variables, offre des supports marketing ciblés et individualisés, augmentant leur pertinence et leur impact. Les petits tirages, autrefois peu rentables en offset, deviennent économiquement viables, ouvrant des opportunités pour les petites entreprises et les particuliers. Ces nouvelles offres ont permis aux imprimeurs de diversifier leur clientèle et de répondre à des besoins spécifiques, tels que les prototypes, les épreuves et les supports événementiels.

Concurrence intensifiée

L'accessibilité relative de l'impression numérique, avec des investissements initiaux moins importants que pour l'offset, a augmenté la concurrence dans le secteur. L'arrivée d'acteurs tels que les imprimeurs en ligne, proposant des services à distance et souvent à bas prix, a bouleversé le marché. Cette concurrence a contraint les imprimeurs traditionnels à s'adapter en misant sur la qualité, le service client personnalisé et des offres différenciées. La nécessité de se démarquer par des prestations complémentaires, des conseils d'experts et une réactivité renforcée est devenue primordiale pour les acteurs du marché face à cette concurrence exacerbée.

Évolution des métiers

L'évolution technologique vers l'impression numérique a profondément transformé les métiers de l'industrie graphique, nécessitant l'acquisition de nouvelles compétences. La maîtrise des logiciels de PAO (Publication Assistée par Ordinateur), de retouche d'image et de gestion des flux numériques est devenue indispensable. La colorimétrie, avec la gestion des profils ICC et la calibration des périphériques, est devenue une compétence clé pour garantir la fidélité des couleurs. La gestion des flux d'impression numérique, incluant la connaissance des RIP (Raster Image Processor) et des différents types d'imprimantes, est également devenue capitale. Ces évolutions ont conduit à l'émergence de nouveaux métiers et à la nécessité d'une formation continue pour les professionnels du secteur.

Défis et perspectives : s'adapter pour survivre et prospérer

Concurrence du numérique

La dématérialisation des supports et la montée en puissance des médias numériques représentent un défi majeur pour l'industrie graphique. La consommation d'informations et de contenus se tourne de plus en plus vers les écrans, impactant la demande pour les imprimés traditionnels. Face à cette concurrence, il est primordial pour les entreprises graphiques de diversifier leurs offres et de proposer des services complémentaires. L'approche cross-média, combinant supports imprimés et numériques, permet de créer des campagnes de communication plus complètes et interactives. Cette stratégie permet de toucher un public plus large et d'offrir une expérience utilisateur enrichie, en exploitant les forces de chaque média.

Évolution des technologies

Les technologies d'impression numérique connaissent une évolution rapide, avec des améliorations constantes en termes de qualité d'impression, de vitesse de production et de réduction des coûts. Ces avancées technologiques offrent de nouvelles opportunités aux entreprises graphiques, mais nécessitent également des investissements réguliers dans de nouveaux équipements. La formation continue des employés aux nouvelles technologies est essentielle pour maintenir un niveau de compétence élevé et rester compétitif sur le marché. L'adoption de solutions innovantes permet d'améliorer l'efficacité des processus de production et de proposer des services toujours plus performants.

Enjeux environnementaux

L'industrie graphique doit impérativement intégrer les enjeux environnementaux dans ses pratiques. L'adoption de pratiques durables, telles que l'utilisation de papiers recyclés ou issus de forêts gérées durablement, est devenue une nécessité. L'utilisation d'encres écologiques, la réduction des déchets et l'optimisation de la consommation d'énergie sont également des axes importants. L'impression numérique, avec son impression à la demande et sa capacité à réduire les stocks, contribue à une approche plus respectueuse de l'environnement en limitant le gaspillage. L'industrie doit communiquer activement sur ses efforts en matière de développement durable pour répondre aux attentes des clients et de la société.

Spécialisation et valeur ajoutée

Face à une concurrence amplifiée, notamment avec l'essor des imprimeurs en ligne, la spécialisation et la proposition de services à forte valeur ajoutée sont devenues des stratégies clés pour les entreprises graphiques. Se concentrer sur des niches spécifiques, telles que l'impression d'art, le packaging. de luxe ou les supports de communication événementiels haut de gamme, permet de se différencier. Offrir des services complémentaires tels que le façonnage, le design graphique, le conseil en communication et la gestion de projet permet d'apporter une valeur ajoutée significative aux clients. Cette approche permet de fidéliser la clientèle et de justifier des prix plus élevés en misant sur l'expertise et la qualité.

Intégration des technologies numériques

L'intégration des technologies numériques, telles que le web-to-print (commandes en ligne), les flux de production automatisés et les systèmes de gestion de l'information (MIS), est essentielle pour optimiser les processus et améliorer l'efficacité des entreprises graphiques. Le web-to-print simplifie le processus de commande pour les clients et permet une gestion plus efficace des demandes. L'automatisation des flux de production réduit les erreurs, les délais et les coûts. L'utilisation de systèmes MIS permet de centraliser les informations, de suivre les projets et d'améliorer la communication interne et externe. L'adoption de ces technologies est un facteur clé de compétitivité et de pérennité pour les entreprises du secteur.

En conclusion, l'imprimerie numérique a profondément transformé l'industrie graphique, en offrant de nouvelles possibilités, mais aussi en posant de nouveaux défis. Pour survivre et prospérer dans ce contexte en constante évolution, les entreprises graphiques doivent s'adapter en investissant dans les nouvelles technologies, en proposant des services à valeur ajoutée et en adoptant une approche durable. L'avenir de l'imprimerie réside dans l'intégration intelligente des technologies numériques et dans la capacité à répondre aux besoins changeants des clients.