06.60.16.94.01 |E-Mail

L'Histoire du Papier : De l'Antiquité à l'Ère Numérique, Fabrication et Usages

Explorez l'histoire fascinante du papier, de ses origines avec le papyrus et le parchemin à sa production industrielle et ses enjeux environnementaux contemporains. Cet article détaille les techniques de fabrication, les différents types de papier et son rôle dans la diffusion du savoir.

I. Introduction : Qu'est-ce que le papier ?

Définition du papier : un matériau en feuilles minces, fabriqué à partir de fibres végétales

Le papier est un matériau polyvalent et omniprésent, défini comme une feuille mince constituée de fibres végétales agglomérées. Ces fibres, principalement de la cellulose extraite du bois, mais aussi d'autres végétaux comme le coton, le lin ou le chanvre, sont mises en suspension dans l'eau puis égouttées et séchées pour former une feuille. Cette structure fibreuse confère au papier ses propriétés caractéristiques de flexibilité, de résistance et d'aptitude à l'impression et à l'écriture. Sa simplicité apparente cache un processus de fabrication complexe et une grande diversité de qualités.

Brève présentation de son importance historique et culturelle

L'invention du papier en Chine, il y a plus de deux mille ans, a révolutionné la communication et la diffusion du savoir. Bien plus qu'un simple support d'écriture, le papier a joué un rôle essentiel dans le développement des civilisations, en permettant la conservation et la transmission des connaissances, des idées et des œuvres artistiques. De la diffusion des textes religieux à l'éclosion de la presse et de la littérature, le papier a été un acteur majeur de l'histoire culturelle de l'humanité. Son impact sur l'éducation, la science et les arts est incommensurable.

Types de papiers : papiers d'impression, papiers d'écriture, papiers d'emballage, papiers spéciaux, etc.

La diversité des usages du papier a conduit à la création d'une large gamme de types de papiers, chacun présentant des caractéristiques spécifiques. Les papiers d'impression, conçus pour les techniques d'impression variées (offset, numérique, etc.), se distinguent par leur blancheur, leur lissé et leur aptitude à recevoir l'encre. Les papiers d'écriture, quant à eux, privilégient une surface plus texturée pour une meilleure adhérence de l'encre. Les papiers d'emballage offrent résistance et protection, tandis que les papiers spéciaux, tels que les papiers calques, les papiers vergés ou les papiers de création, répondent à des besoins spécifiques dans les domaines artistiques, techniques ou décoratifs.

II. L'histoire du papier : des origines à nos jours

Les précurseurs :

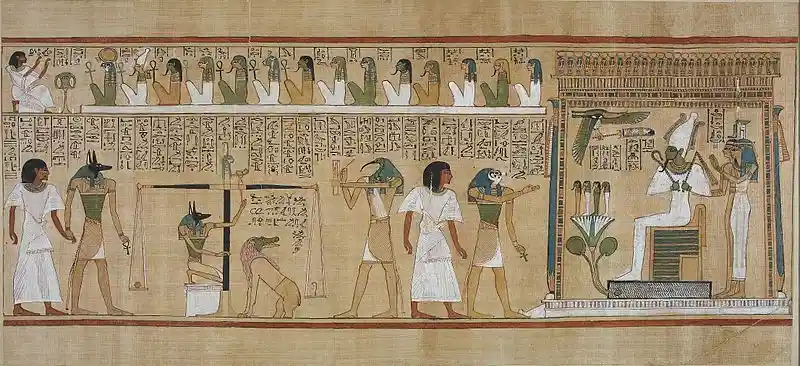

Le papyrus en Égypte antique

Le papyrus, utilisé en Égypte antique dès le IIIe millénaire avant J.-C., est considéré comme un des premiers supports d'écriture. Fabriqué à partir de la moelle de la plante de papyrus, il était obtenu en entrecroisant et en pressant des fines lamelles extraites de la tige. Bien que fragile et peu durable comparé au papier moderne, le papyrus a permis la conservation de nombreux textes et documents importants de l'Égypte ancienne, jouant un rôle essentiel dans la transmission du savoir et de la culture de cette civilisation. Son usage s'est ensuite répandu dans le bassin méditerranéen.

Le parchemin en peau animale

Le parchemin, fabriqué à partir de peaux animales (principalement de mouton, de chèvre ou de veau) traitées et préparées pour l'écriture, a fait son apparition au IIe siècle avant J.-C. à Pergame, d'où il tire son nom ( pergamena en latin). Plus résistant et plus souple que le papyrus, le parchemin a permis la réalisation de codex, ancêtres de nos livres modernes. Son utilisation s'est généralisée au Moyen Âge en Europe, devenant le support d'écriture privilégié pour les manuscrits enluminés et les documents officiels, avant d'être progressivement remplacé par le papier.

L'invention du papier en Chine :

Cai Lun et le procédé de fabrication à base de fibres végétales (IIe siècle av. J.-C.)

L'invention du papier est traditionnellement attribuée à Cai Lun, un fonctionnaire de la cour impériale chinoise, vers l'an 105 après J.-C., sous la dynastie des Han orientaux. Il aurait standardisé un procédé de fabrication à partir de fibres végétales, telles que l'écorce de mûrier, des chiffons, du lin et du chanvre. Ce procédé consistait à réduire ces matières en une pâte fibreuse, à la mélanger avec de l'eau, puis à l'étaler sur un tamis en bambou pour l'égoutter et la faire sécher. Cette invention marque une rupture majeure avec les supports d'écriture antérieurs, tels que les tablettes de bambou ou la soie.

Diffusion du papier en Asie centrale et au Moyen-Orient

Le secret de la fabrication du papier fut jalousement gardé par les Chinois pendant plusieurs siècles. Cependant, à partir du VIIe siècle, le papier commença à se diffuser en Asie centrale, notamment grâce à la Route de la Soie. La prise de Samarcande par les armées arabes en 751 marqua un tournant décisif : des prisonniers chinois, connaissant le procédé de fabrication du papier, furent emmenés à Samarcande, où fut installée la première papeterie du monde musulman. De là, la technique se répandit rapidement au Moyen-Orient, notamment à Bagdad et à Damas, avant de gagner l'Europe.

Il est important de noter que des découvertes archéologiques récentes suggèrent que des formes primitives de papier pourraient avoir existé en Chine dès le IIe siècle avant J.-C., avant l'époque de Cai Lun. Cependant, c'est bien à lui que l'on attribue la standardisation et la diffusion à grande échelle du procédé de fabrication du papier tel que nous le connaissons.

L'arrivée du papier en Europe

Par la route de la soie et via le monde arabe

Le papier parvint en Europe par deux voies principales : la Route de la Soie et le monde arabe. Les connaissances et les techniques de fabrication du papier, parties de Chine, se sont diffusées vers l'ouest à travers l'Asie centrale, atteignant le monde arabe au VIIIe siècle. Les Arabes, ayant appris le secret de fabrication, développèrent et perfectionnèrent le procédé, notamment en utilisant des chiffons comme matière première et en introduisant l'utilisation de la force hydraulique pour actionner les moulins. C'est ensuite par l'intermédiaire du monde arabo-musulman, notamment via l'Espagne et la Sicile, que le papier fit son apparition en Europe.

Développement des moulins à papier en Europe (XIIe-XIIIe siècles).

L'introduction du papier en Europe se situe autour du XIe siècle, mais son adoption fut progressive. L'Espagne, alors sous domination musulmane, fut l'une des premières régions européennes à connaître le papier. Au XIIe et XIIIe siècles, des moulins à papier commencèrent à se développer en Italie, puis en France et dans d'autres régions d'Europe. Ces moulins, utilisant la force hydraulique pour actionner les pilons qui broyaient les chiffons, permirent une production de papier plus importante et plus efficace. L'essor des universités et le développement du commerce contribuèrent à l'augmentation de la demande en papier, favorisant l'expansion de l'industrie papetière en Europe.

L'ère de l'imprimerie et la production de masse

L'invention de l'imprimerie par Gutenberg et l'augmentation de la demande en papier

L'invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Johannes Gutenberg, vers le milieu du XVe siècle, a constitué une véritable révolution dans la diffusion du savoir et de la culture. En permettant la reproduction mécanique et rapide de textes, l'imprimerie a rendu les livres beaucoup plus accessibles, entraînant une explosion de la demande en papier. Cette demande a stimulé le développement de l'industrie papetière, qui a dû adapter ses techniques de production pour répondre aux besoins croissants des imprimeurs et du public. L'invention de Gutenberg a ainsi créé un cercle vertueux : plus de livres imprimés signifiaient plus de demande de papier, ce qui encourageait l'innovation dans la fabrication du papier.

L'évolution des techniques de fabrication du papier (mécanisation, machine à papier continue)

Face à l'augmentation spectaculaire de la demande en papier suite à l'invention de l'imprimerie, les techniques de fabrication artisanales sont devenues insuffisantes. Le XIXe siècle a vu l'essor de la mécanisation de la production papetière, avec l'invention de la machine à papier continue par Nicolas Louis Robert à la fin du XVIIIe siècle, perfectionnée ensuite par les frères Fourdrinier. Cette machine permettait de produire du papier en continu, en automatisant les étapes de fabrication, depuis la préparation de la pâte à papier jusqu'au séchage et à l'enroulement de la feuille. Cette innovation a permis de répondre à la demande croissante et de baisser les coûts de production, rendant le papier encore plus accessible.

Le papier au XXe et XXIe siècles

L'essor de l'industrie papetière

Le XXe siècle a été marqué par une croissance exponentielle de l'industrie papetière, stimulée par l'essor de la consommation de masse, le développement de l'imprimerie industrielle et l'expansion des usages du papier dans de nombreux domaines (emballage, hygiène, etc.). La production mondiale de papier a considérablement augmenté, avec l'implantation d'usines de plus en plus grandes et performantes. Cette industrialisation a permis de produire du papier en grande quantité et à moindre coût, mais a également eu des conséquences environnementales importantes.

L'apparition de nouveaux types de papiers (papiers recyclés, papiers spéciaux)

Parallèlement à l'essor de la production, le XXe et le XXIe siècles ont vu l'émergence de nouveaux types de papiers, répondant à des besoins spécifiques et à des préoccupations environnementales croissantes. Les papiers recyclés, fabriqués à partir de fibres de papiers usagés, se sont développés pour réduire l'impact sur les forêts. De plus, une grande variété de papiers spéciaux ont été créés pour des applications spécifiques : papiers couchés pour l'impression de haute qualité, papiers autocopiants, papiers synthétiques, papiers de sécurité, etc. Cette diversification témoigne de l'adaptabilité du papier et de sa capacité à innover.

Les enjeux environnementaux liés à la production de papier

La production de papier, en particulier à partir de fibres vierges issues de la forêt, a des conséquences environnementales significatives : déforestation, consommation d'eau et d'énergie, pollution des eaux et de l'air. La prise de conscience de ces enjeux a conduit au développement de pratiques plus durables, telles que l'utilisation de fibres recyclées, la gestion durable des forêts (certifications FSC et PEFC), la réduction de la consommation d'eau et d'énergie dans les usines, et la mise en place de systèmes de traitement des effluents. L'éco-conception et l'économie circulaire sont devenues des préoccupations majeures pour l'industrie papetière.

III. La fabrication du papier : les différentes étapes

Les matières premières

Les fibres de bois (pâte à papier mécanique, pâte chimique)

Le bois est aujourd'hui la principale matière première pour la fabrication du papier. Deux grands types de pâtes à papier sont extraits du bois : la pâte mécanique, obtenue par broyage mécanique du bois, qui conserve une grande partie de la lignine (ce qui rend le papier moins durable mais moins coûteux) ; et la pâte chimique, obtenue par traitement chimique du bois pour extraire la cellulose, qui donne un papier plus blanc, plus résistant et plus durable. Le choix entre ces deux types de pâte dépend des propriétés recherchées pour le papier final.

Les fibres non ligneuses (chiffons, lin, chanvre, paille, etc.)

Avant l'utilisation massive du bois, les fibres non ligneuses, telles que les chiffons de lin, de coton et de chanvre, étaient les principales matières premières pour la fabrication du papier. Ces fibres, plus longues et plus résistantes que les fibres de bois, permettaient d'obtenir un papier de haute qualité, très durable et souvent utilisé pour les documents importants et les livres de luxe. D'autres fibres non ligneuses, comme la paille de riz, l'alfa ou le bambou, sont également utilisées, notamment dans certaines régions du monde, et connaissent un regain d'intérêt dans une perspective de diversification des sources et de développement durable.

Le recyclage du papier

Le recyclage du papier est devenu une pratique essentielle pour réduire l'impact environnemental de l'industrie papetière. Il consiste à récupérer les papiers usagés, à les transformer en une nouvelle pâte à papier et à les réutiliser pour fabriquer de nouveaux papiers. Le recyclage permet de préserver les ressources forestières, de réduire la consommation d'eau et d'énergie, et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il existe différents types de papiers recyclés, avec des pourcentages variables de fibres recyclées, et leur utilisation se généralise dans de nombreux domaines, contribuant à une économie plus circulaire.

La préparation de la pâte à papier

Défibrage mécanique et chimique.

Le défibrage est l'étape capitale qui consiste à séparer les fibres de cellulose contenues dans la matière première (bois, chiffons, etc.). Le défibrage mécanique, comme son nom l'indique, utilise des procédés mécaniques tels que le broyage et le râpage pour séparer les fibres. Ce procédé est moins coûteux mais conserve une grande partie de la lignine, ce qui rend le papier moins résistant et sujet au jaunissement. Le défibrage chimique, quant à lui, utilise des produits chimiques pour dissoudre la lignine et les autres composants non cellulosiques, ce qui permet d'obtenir une pâte plus pure, plus blanche et plus résistante.

Blanchiment de la pâte

Le blanchiment est une étape optionnelle qui vise à améliorer la blancheur et la pureté de la pâte à papier. Il existe différents procédés de blanchiment, allant des méthodes traditionnelles à base de chlore (qui ont un impact environnemental important) aux méthodes plus modernes et plus respectueuses de l'environnement, utilisant du dioxyde de chlore, du peroxyde d'hydrogène ou de l'ozone. Le choix du procédé de blanchiment dépend des exigences de qualité du papier final et des préoccupations environnementales. Un papier non blanchi aura une couleur crème ou beige.

Affinage et mélange des fibres

L'affinage est une étape mécanique qui consiste à raffiner les fibres de cellulose pour leur donner les propriétés souhaitées (longueur, finesse, flexibilité). Ce processus permet d'améliorer la formation de la feuille de papier et ses caractéristiques mécaniques et optiques. On mélange ensuite les différents types de pâtes (mécanique, chimique, recyclée, etc.) afin d'obtenir le mélange optimal pour le type de papier désiré. L'ajout d'additifs, tels que des agents de collage, des charges minérales ou des colorants, peut également avoir lieu à cette étape pour conférer des propriétés spécifiques au papier.

La fabrication de la feuille de papier

Machine à papier continue (table de formation, pressage, séchage)

La machine à papier continue, inventée à la fin du XVIIIe siècle et perfectionnée au XIXe siècle, a révolutionné la production de papier en permettant une fabrication en continu et à grande échelle. Le processus débute sur la table de formation, où la pâte à papier diluée est déversée sur une toile sans fin en mouvement. L'eau s'écoule à travers la toile, laissant les fibres s'entrelacer pour former une feuille humide. Cette feuille passe ensuite entre des rouleaux presseurs qui extraient davantage d'eau et compactent les fibres. Enfin, elle traverse une série de cylindres chauffants pour le séchage complet, avant d'être enroulée en bobines.

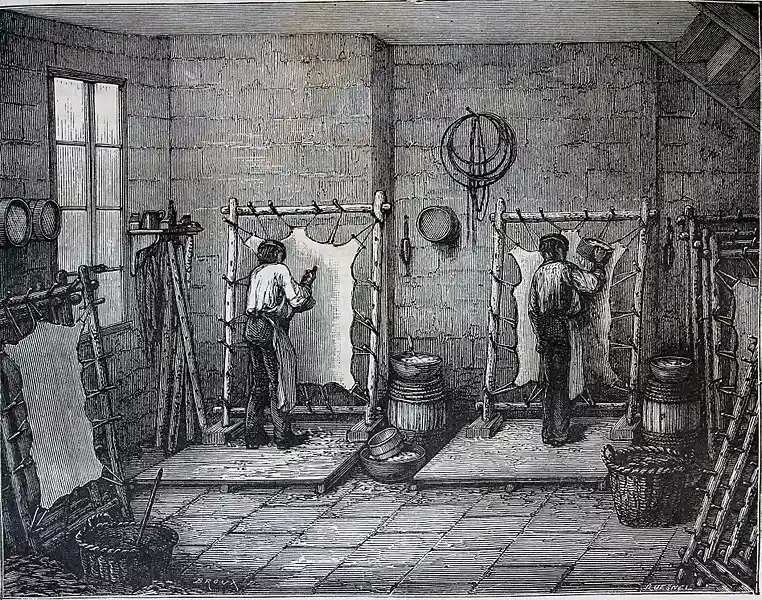

Fabrication artisanale à la main (cuve, forme, couchage, pressage, séchage)

La fabrication artisanale du papier, bien que plus lente et plus coûteuse, permet d'obtenir des papiers de grande qualité, souvent utilisés pour les beaux-arts, la reliure ou les éditions de luxe. Le processus commence par la préparation de la pâte à papier dans une cuve. L'artisan utilise ensuite une forme (un cadre en bois recouvert d'une toile métallique) pour prélever une quantité de pâte et l'égoutter. La feuille humide est ensuite couchée sur un feutre, puis pressée pour extraire l'eau restante. Enfin, les feuilles sont suspendues pour sécher à l'air libre, ce qui leur confère une texture et un aspect uniques.

Les traitements et les finitions

Collage (pour limiter la pénétration de l'encre)

Le collage est un traitement qui consiste à appliquer une substance, traditionnellement de la colle de résine ou de l'amidon modifié, à la surface du papier ou dans sa masse (collage en masse). Cette opération a pour but de limiter la pénétration de l'encre lors de l'écriture ou de l'impression, évitant ainsi le maculage et améliorant la netteté du trait ou de l'image. Un papier non collé est dit "buvard" et absorbe l'encre très rapidement. Le degré de collage influe sur les propriétés d'écriture et d'impression du papier, un papier fortement collé étant plus adapté à l'écriture à la plume ou à l'impression offset.

Calandrage (pour lisser la surface)

Le calandrage est une opération mécanique qui consiste à faire passer la feuille de papier entre des cylindres métalliques, appelés calandres, exerçant une forte pression. Ce processus permet de lisser la surface du papier, d'améliorer son brillant et de réduire son épaisseur. Le degré de calandrage détermine le fini du papier : un papier non calandré aura un aspect mat et une surface rugueuse, tandis qu'un papier fortement calandré sera lisse et brillant. Le calandrage influence également la main du papier (sa rigidité et sa tenue en main).

Couchage (application d'une ou plusieurs couches pour améliorer l'aspect et l'imprimabilité)

Le couchage consiste à appliquer une ou plusieurs couches de substances minérales (kaolin, carbonate de calcium, etc.) et de liants (latex, amidon) sur la surface du papier. Cette opération a pour but d'améliorer l'aspect visuel du papier (blancheur, opacité, brillant) et ses propriétés d'imprimabilité (lissé, aptitude à recevoir l'encre). Il existe différents types de couchage, qui déterminent le grammage et le fini du papier couché (mat, satiné, brillant). Le couchage est particulièrement utilisé pour les papiers destinés à l'impression d'images de haute qualité, comme les livres d'art ou les magazines.

IV. Le papier et le livre : une relation étroite.

Le rôle essentiel du papier dans la diffusion du savoir et de la culture

L'invention et la diffusion du papier ont profondément transformé la transmission du savoir et de la culture. Avant le papier, les supports d'écriture étaient coûteux et peu pratiques, limitant la diffusion des textes. Le papier, plus abordable et plus maniable, a permis une production et une diffusion des livres à une échelle sans précédent. Cette accessibilité a ainsi favorisé l'alphabétisation, le développement des sciences, des arts et des idées, jouant un rôle important dans le progrès de la civilisation.

L'évolution des formats et des types de papier utilisés pour les livres

L'histoire du livre est intimement liée à l'évolution des formats et des types de papier. Des premiers codex en parchemin aux livres imprimés sur papier chiffon, puis sur papier fabriqué à la machine, les formats et les qualités de papier ont évolué en fonction des techniques d'écriture et d'impression, des usages et des goûts. L'apparition de formats plus petits et plus portables, ainsi que la production de papier en masse, ont contribué à la démocratisation du livre et à l'essor de la lecture.

Les différents types de papiers utilisés en imprimerie (papier bouffant, papier couché, etc.).

L'imprimerie utilise une grande variété de papiers, chacun adapté à un usage spécifique. Le papier bouffant, léger et volumineux, est souvent utilisé pour les romans et les livres de poche, offrant une bonne main et une lecture confortable. Le papier couché, recouvert d'une ou plusieurs couches de substances minérales, offre une surface lisse et brillante, idéale pour la reproduction d'images de haute qualité. D'autres types de papiers, comme le papier vergé, le papier offset ou le papier recyclé, sont également utilisés en fonction des besoins et des contraintes de chaque projet d'impression.

La conservation et la restauration des livres anciens (problèmes liés au papier acide)

La conservation des livres anciens est un enjeu majeur, car le papier, matériau organique, est sujet à la dégradation. Un problème majeur est l'acidité du papier, apparue avec l'utilisation de la pâte de bois et de certains procédés de fabrication au XIXe siècle. Cette acidité provoque le jaunissement, le brunissement et la fragilisation du papier, menaçant la pérennité des ouvrages. La restauration des livres anciens implique des techniques spécifiques, comme la désacidification, le renforcement des pages et la réparation des reliures, afin de préserver ce patrimoine écrit pour les générations futures.

V. Le papier face aux enjeux environnementaux.

L'impact de la production de papier sur les forêts et l'environnement

La production de papier, en particulier lorsqu'elle est basée sur l'exploitation de forêts primaires ou non gérées durablement, a des conséquences environnementales significatives. La déforestation entraîne la destruction d'habitats naturels, la perte de biodiversité et la perturbation des cycles écologiques. De plus, la fabrication de pâte à papier consomme d'importantes quantités d'eau et d'énergie, et peut générer des rejets polluants dans l'air et l'eau, contribuant ainsi au changement climatique et à la pollution. L'utilisation de produits chimiques pour le blanchiment de la pâte accentue cet impact.

Le développement du papier recyclé et des certifications environnementales (FSC, PEFC)

Face à ces enjeux, le développement du papier recyclé s'est imposé comme une solution importante. Fabriqué à partir de fibres de papiers usagés, il permet de réduire la pression sur les forêts et de limiter la consommation de ressources naturelles. Les certifications environnementales, telles que FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), garantissent que le papier provient de forêts gérées durablement, selon des critères sociaux et environnementaux stricts. Ces labels permettent aux consommateurs de faire des choix plus responsables.

Les alternatives au papier traditionnel (papiers à base de fibres alternatives, supports numériques)

Outre le papier recyclé, d'autres alternatives au papier traditionnel se développent. Les papiers à base de fibres alternatives, comme le bambou, le chanvre, le lin ou les résidus agricoles, offrent des solutions plus durables et renouvelables. Parallèlement, la numérisation des informations et des documents a réduit la consommation de papier dans certains domaines, notamment grâce aux supports numériques tels que les ordinateurs, les tablettes et les liseuses. Cependant, il est important de noter que le numérique a également un impact environnemental, notamment en termes de consommation d'énergie et de ressources pour la fabrication des appareils.

Les initiatives pour une production et une consommation de papier plus durables

De nombreuses initiatives visent à promouvoir une production et une consommation de papier plus durables. L'industrie papetière met en œuvre des pratiques pour réduire sa consommation d'eau et d'énergie, optimiser l'utilisation des ressources et limiter les rejets polluants. Les consommateurs sont encouragés à adopter des gestes simples, comme le tri et le recyclage du papier, l'utilisation de papier recyclé et la réduction de leur consommation globale. Des campagnes de sensibilisation et des réglementations contribuent également à promouvoir une gestion plus responsable du papier et des forêts.

VI. Conclusion : L'avenir du papier.

Le rôle continu du papier dans un monde numérique

Contrairement aux prédictions annonçant sa disparition, le papier continue de jouer un rôle important dans un monde de plus en plus numérique. Il conserve des atouts irremplaçables, tels que sa tangibilité, son aspect sensoriel et son absence de dépendance à une source d'énergie. Le papier reste un support privilégié pour la lecture approfondie, la créativité manuelle, l'archivage de documents importants et la communication marketing ciblée. Loin de disparaître, le papier coexiste avec le numérique, trouvant de nouvelles complémentarités et des usages spécifiques.

Les innovations dans la fabrication du papier et les nouvelles applications

L'industrie papetière continue d'innover pour améliorer les procédés de fabrication et développer de nouvelles applications. Les recherches portent sur l'utilisation de fibres alternatives (bambou, algues, etc.), la réduction de l'impact environnemental (écoconception, bioplastiques), la création de papiers aux propriétés améliorées (résistance, imperméabilité, conductivité) et l'intégration de nouvelles technologies (papier intelligent, papier interactif). Ces innovations ouvrent des perspectives intéressantes pour l'avenir du papier, notamment dans les domaines de l'emballage, de l'électronique imprimée et des matériaux composites.

L'importance d'une gestion responsable des ressources et de la promotion du recyclage

Face aux enjeux environnementaux, une gestion responsable des ressources et la promotion du recyclage sont capitales pour l'avenir du papier. L'utilisation de fibres recyclées, la gestion durable des forêts (certifications FSC et PEFC), la réduction de la consommation d'eau et d'énergie dans les usines, et la mise en place de systèmes de tri et de collecte efficaces sont des mesures essentielles. La sensibilisation des consommateurs à l'importance du recyclage et à la réduction de leur consommation de papier contribue également à une approche plus durable. L'économie circulaire et la valorisation des déchets papetiers sont des axes importants pour l'avenir de l'industrie.